Réussissez votre diagnostic de territoire avec succès ! 🚀

Vous souhaitez réaliser un diagnostic de territoire percutant et efficace ? La fiche pratique de la Communauté de l’Inclusion vous livre les fondamentaux à connaître.

Mais ce kit pas-à-pas va plus loin ! Il vous accompagne de façon concrète pour structurer et rédiger un diagnostic clair, pertinent et impactant. Suivez nos conseils pour mettre toutes les chances de votre côté et transformer cet exercice en véritable levier d’action pour votre territoire. Embarquez dans le diagnos'kit 💡

😀 A chaque étape, vous pourrez retrouver des supports d'aide à la rédaction et à l'organisation !

🎯 Le diagnostic de territoire : Ce qu’il est… et ce qu’il n’est pas !

Faire un diagnostic de territoire, c’est un exercice clé pour comprendre les enjeux locaux et mobiliser les acteurs. Mais attention, encore faut-il le faire de la bonne manière !

✅ Un bon diagnostic, c’est…

✔ Faire des choix pertinents : On ne peut pas tout explorer, alors on privilégie des méthodes réalistes et des infos vérifiables.

✔ S’organiser intelligemment : Prévoir un rythme régulier (journées ou demi-journées complètes) pour garder le cap et rester efficace.

✔ Donner la parole aux acteurs du territoire : Leur vécu est une mine d’or pour comprendre les dynamiques locales et impulser le changement.

✔ Rester méthodique : Trier les infos au fur et à mesure, revenir régulièrement à la question initiale et adapter les outils de collecte aux publics concernés.

❌ Un mauvais diagnostic, c’est…

🚫 Un prétexte pour justifier des décisions déjà prises : Si tout est décidé d’avance, à quoi bon faire un diagnostic ?

🚫 Un outil de pouvoir ou de règlement de comptes : Ce n’est pas un ring de boxe, mais un outil d’analyse et d’éclairage.

🚫 Une démarche déconnectée du terrain : Un diagnostic sans ancrage local, c’est comme une carte sans légende… difficile à interpréter !

🚫 Une chasse aux informations sans fin : Trop d’infos tue l’info ! L’essentiel est de rester concentré sur les enjeux clés.

En bref, un diagnostic bien mené, c’est un outil puissant pour comprendre un territoire et agir efficacement.

Structure du diagnostic de territoire 🚧

Voici les étapes du diagnostic de territoire :

1️⃣ Poser le cadre

Cette étape, c’est le point de départ ! On définit ensemble des objectifs clairs, on identifie les acteurs clés et on trace les contours du diagnostic pour donner à votre projet une direction percutante !

2️⃣ Recueillir les données

Plongez au cœur du territoire ! Collectez des chiffres percutants et des témoignages vivants pour obtenir une vision complète et éclairée de la réalité.

3️⃣ Analyser les données

Lancez-vous ! Décryptez les données récoltées pour révéler les forces, identifier les faiblesses, dénicher les opportunités et anticiper les risques du territoire.

4️⃣ Définir une stratégie d’action

Transformez l’analyse en action ! Définissez des stratégies percutantes et mettez en place des solutions adaptées aux vrais besoins du territoire.

5️⃣ Communiquer sur les résultats

Faites passer le message ! Partagez vos conclusions avec les acteurs clés pour fédérer, coopérer et transformer les idées en actions concrètes.

🏗️ Étape 1 : Poser le cadre

Avant de commencer un diagnostic de territoire, il est essentiel de définir un cadre clair. Cela permet de bien comprendre la demande et d’orienter les recherches efficacement.

🔍 Clarifier la commande du diagnostic

Cette première étape consiste à identifier le besoin en adoptant une posture d’enquêteur : poser les bonnes questions aide à préciser la problématique et à éviter toute confusion.

❓ Pour qui réalise-t-on ce diagnostic ?

Se poser cette question permet de rester neutre et d’éviter d’être influencé par des intérêts extérieurs. Un diagnostic doit être objectif et impartial.

🎯 Pourquoi réalise-t-on ce diagnostic ?

Déterminer l’objectif du diagnostic permet de structurer l’enquête, d’éviter de s’éparpiller et de suivre une ligne directrice claire. Cela garantit un travail pertinent et efficace.

En posant ces bases dès le départ, on s’assure d’un diagnostic solide, cohérent et utile ! ✅

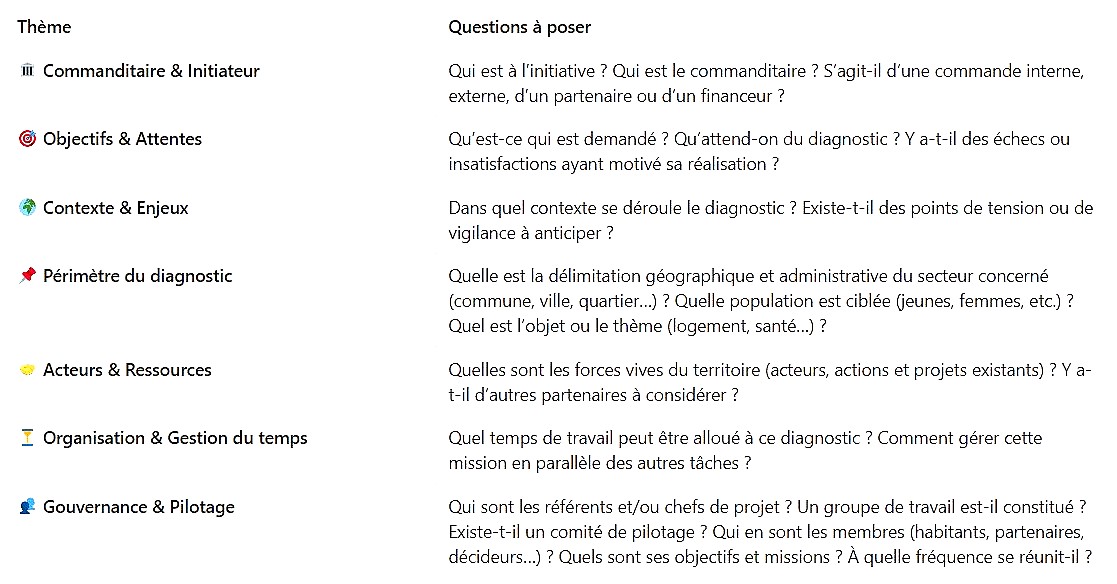

📋 Tableau des questions clés pour un diagnostic de territoire

Explication des colonnes :

- Thème : Les principaux axes ou catégories à explorer dans le cadre du diagnostic.

- Questions à poser : Les questions essentielles à se poser pour bien comprendre chaque dimension du projet.

Un diagnostic de territoire ne peut pas tout couvrir : il faut définir un périmètre clair pour rester pertinent et efficace.

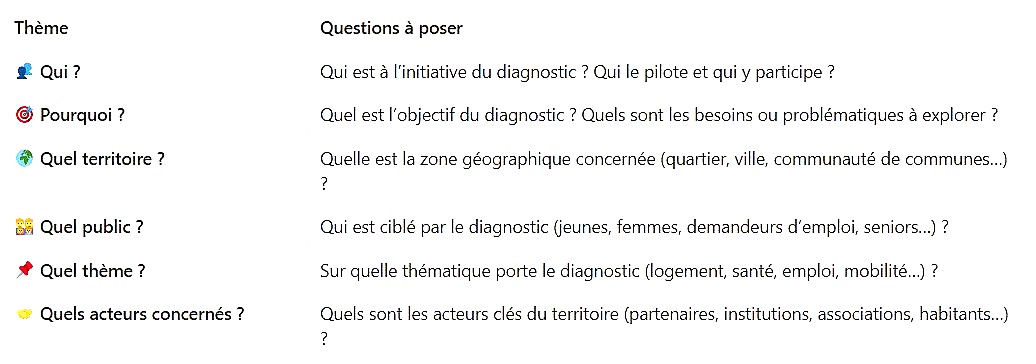

🌍 Préciser le périmètre du diagnostic

Posez-vous ces questions pour préciser votre champ d’analyse :

✅ Quel territoire ? Délimitez la zone géographique concernée.

✅ Quel public ? Identifiez les personnes impactées par le diagnostic.

✅ Quelle thématique ? Déterminez le sujet principal à explorer.

✅ Quels partenaires ? Listez les acteurs clés, qu’ils soient déjà connus ou à découvrir.

📋 Tableau de cadrage du diagnostic de territoire

Explication des colonnes :

- Thème : Les principaux axes ou catégories du diagnostic.

- Questions à poser: Les questions essentielles à se poser pour bien définir le cadre du diagnostic et comprendre ses enjeux.

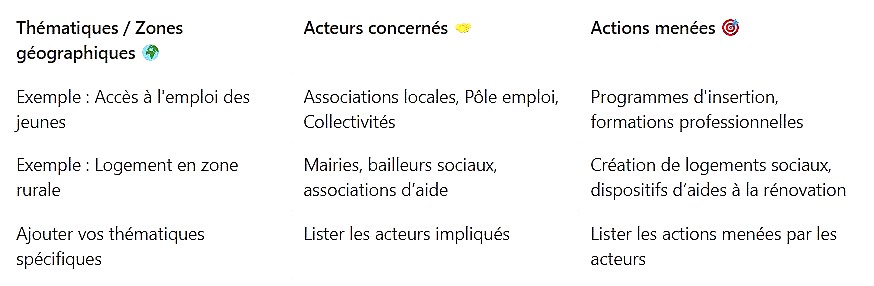

📋 Tableau de cadrage : Thématiques, Territoires & Acteurs

Explication des colonnes:

- Thématiques / Zones géographiques : Les sujets ou territoires géographiques sur lesquels se concentrer.

- Acteurs concernés : Les institutions, associations ou personnes ressources impliquées dans la thématique.

- Actions menées : Les projets ou actions déjà développés par les acteurs en lien avec la thématique.

🤝 Définir un cadre de travail clair et structuré

Pour que le diagnostic avance efficacement, il faut définir le rôle de chacun :

- Qui fait quoi ? Identifiez les personnes impliquées et leurs missions.

- Comment coopérer ? Clarifiez les modalités de travail en équipe.

- Quels moyens ? Évaluez les ressources humaines et matérielles disponibles.

👉 Sur cette page, retrouvez des liens utiles pour aller chercher de l'information et réaliser votre diagnostic de territoire !

📅 Organiser les moyens et le calendrier

Une fois le cadre défini, il est essentiel d’évaluer les ressources disponibles et de fixer un planning clair pour assurer un diagnostic efficace.

🔧 Identifier les moyens disponibles

Prenez en compte toutes les ressources nécessaires à la réalisation du diagnostic :

✅ Moyens humains : Travaillez-vous seul(e) ou en équipe ?

✅ Moyens matériels : Disposez-vous de logiciels ou d’outils spécifiques ?

✅ Moyens de communication : Avez-vous un support pour contacter les partenaires ?

⏳ Etablir un calendrier précis

Pour éviter un diagnostic qui s’éternise, définissez trois étapes clés :

📌 La date de démarrage : Quand commence concrètement le diagnostic ?

📍 Les étapes intermédiaires : Quels sont les jalons importants du projet ?

📅 La date de rendu final : À quel moment le diagnostic doit-il être terminé ?

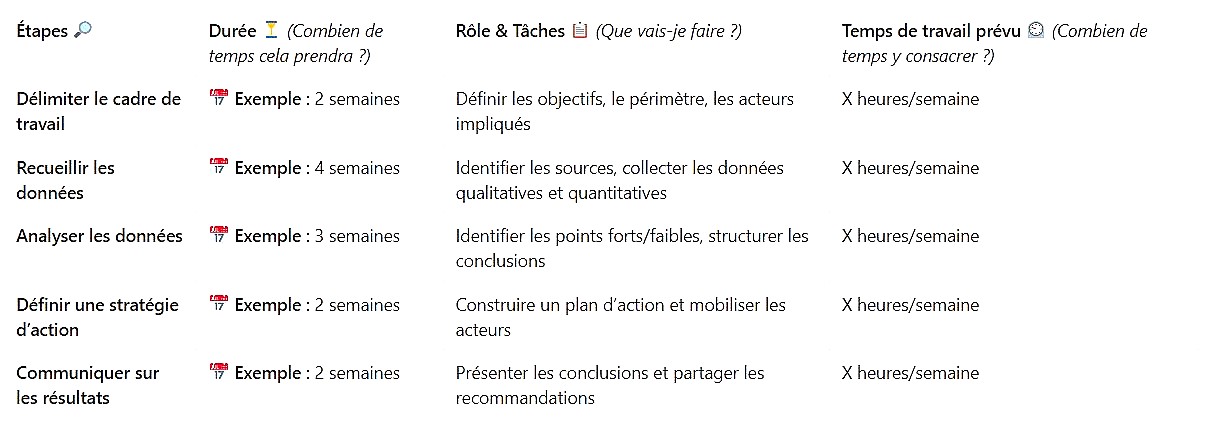

📅 Tableau de planification du diagnostic de territoire

Explication des colonnes :

- Étapes : Les grandes étapes du projet à réaliser.

- Durée : Le temps estimé pour accomplir chaque étape ou sous-étape.

- Rôle & Tâches : Les tâches spécifiques et responsabilités associées à chaque étape.

- Temps de travail prévu : Le temps estimé à consacrer chaque semaine pour accomplir les tâches définies.

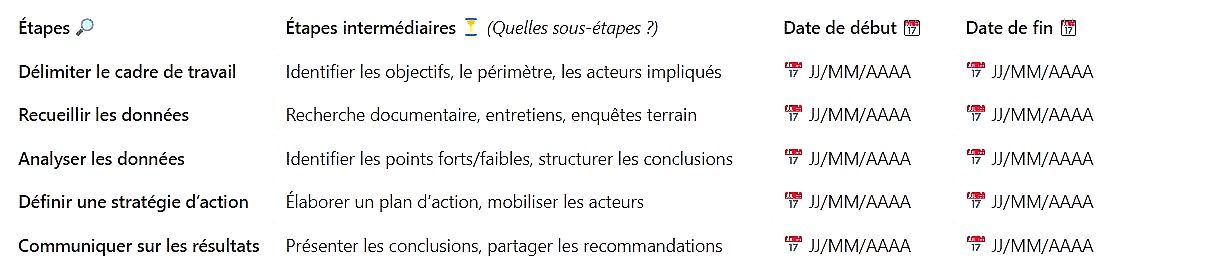

📅 Tableau de suivi des étapes du diagnostic

Explication des colonnes :

- Étapes : Les grandes étapes du projet ou du processus à réaliser.

- Étapes intermédiaires : Les sous-étapes spécifiques à chaque grande étape, décrivant des actions détaillées à accomplir.

- Date de début : La date de début pour chaque sous-étape.

- Date de fin : La date de fin pour chaque sous-étape.

📝 Étape 2 : Recueillir les données

Un diagnostic repose sur deux types de données complémentaires :

🔍 Les données qualitatives

Elles permettent de comprendre un phénomène en profondeur :

✅ Issues des observations et des témoignages des habitants et acteurs du territoire.

✅ Servent à qualifier des situations, des ressentis et des dynamiques locales.

✅ Répondent aux questions "comment" et "pourquoi".

📊 Les données quantitatives

Elles permettent de mesurer une situation et son évolution :

✅ Représentées sous forme de chiffres et de statistiques.

✅ Utiles pour évaluer, comparer et suivre des tendances.

✅ Répondent aux questions "qui, quoi, où et quand".

📂 Données existantes ou à créer ?

📌 Les données existantes : Trouvables dans les rapports d’institutions, la presse ou sur Internet. Il faudra les recenser, vérifier leur fiabilité et les organiser.

📌 Les données à créer : Si elles n’existent pas, il faudra les collecter via des outils adaptés comme des grilles d’entretiens, tableaux de données ou trames d’animation.

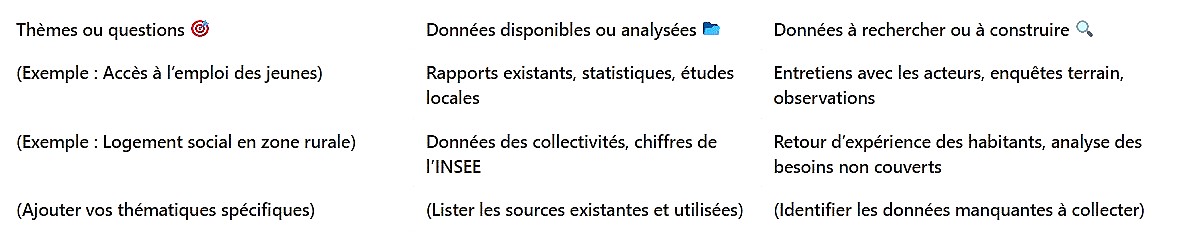

📊 Tableau de suivi des données du diagnostic

Explication des colonnes :

- Thématiques : Les sujets ou questions principales à analyser.

- Données disponibles ou analysées : Les informations déjà accessibles et analysées pour chaque thématique.

- Données à rechercher ou à construire : Les données manquantes ou supplémentaires à collecter pour approfondir l’analyse.

🔎 Étape 3 : Analyser les données

L’analyse des données recueillies permet d’identifier les enjeux clés du territoire. Ces éléments seront essentiels pour orienter votre projet et définir des actions adaptées. Comme cité dans la fiche documentaire, les données seront analysées en deux points.

⚖️ Une analyse en deux volets : points forts et points faibles

📌 Les points forts représentent les atouts du territoire :

✅ Ses forces et réussites (par exemple : une dynamique économique grâce à des industries locales prospères, un taux d’emploi élevé dans certains secteurs clés, un patrimoine naturel ou culturel valorisé (parcs naturels, monuments historiques)

✅ Les opportunités à saisir (par exemple : développement de nouvelles infrastructures de mobilité (nouvelles routes, transports publics), attractivité renforcée grâce à l’implantation d’entreprises innovantes, projets de rénovation urbaine ou de modernisation des quartiers)

✅ Les facteurs de satisfaction pour les habitants et acteurs locaux (par exemple : accès aux services publics (santé, éducation) performant, présence d’espaces verts et de loisirs accessibles à tous, un tissu associatif dynamique favorisant la vie locale et sociale.)

⚠️ Les points faibles mettent en lumière les fragilités :

❌ Les faiblesses et carences identifiées (par exemple : un taux de chômage élevé dans certains secteurs, déficit d’infrastructures de transport ou de communication, faible accès à la formation professionnelle ou à l’éducation.)

❌ Les besoins non couverts (par exemple : manque de services de santé de proximité (hôpitaux, médecins), insuffisance en logements sociaux ou accessibles, absence de commerces de proximité dans certaines zones rurales.)

❌ Les risques et menaces pouvant freiner le développement (par exemple : vieillissement de la population et exode des jeunes, pollution ou dégradation de l’environnement local, concurrence entre territoires voisins plus attractifs économiquement)

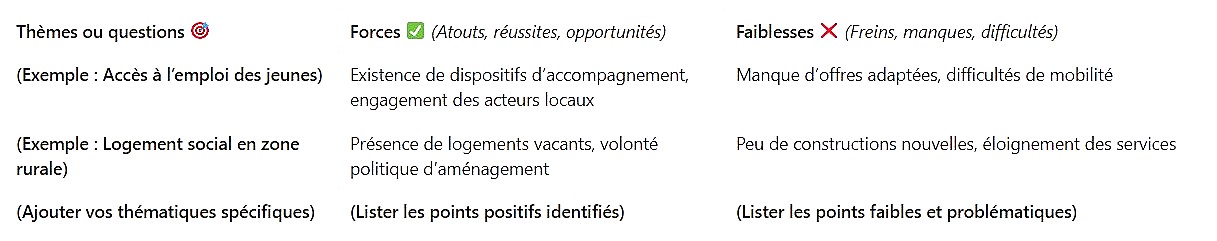

⚖️ Tableau d’analyse des forces et faiblesses

Explication des colonnes :

- Thématiques : Les sujets ou questions principales à analyser.

- Forces : Les points positifs, atouts et opportunités identifiés dans chaque thématique.

- Faiblesses : Les obstacles, manques et difficultés à surmonter pour chaque thématique.

🚀 Étape 4 : Construire une stratégie d’action

Après l’analyse, place à la planification ! Cette étape transforme les constats en actions concrètes pour le territoire.

🤝 Favoriser la coopération

L’objectif est de rassembler les acteurs locaux afin de :

✅ Partager les résultats de l’analyse

(par exemple : lors d’une réunion publique ou d’un atelier de travail

Diagnostic présenté :

Déclin démographique, avec une perte de 15 % de la population en 10 ans, 40 % des jeunes quittent la commune faute d’emplois et d’activités, 30 % des commerces ont fermé au cours des 5 dernières années.

Opportunité : une zone naturelle sous-exploitée pouvant être valorisée par l’écotourisme.

Supports utilisés : Cartes interactives (infrastructures, commerces fermés, flux de déplacements), données socio-économiques locales (emploi, habitat, population), témoignages recueillis auprès des habitants lors des enquêtes.)

✅ Impliquer chacun dans la réflexion et la prise de décision

(par exemple : organiser des ateliers participatifs pour identifier les solutions adaptées

Atelier “Économie locale” : les commerçants proposent des subventions pour relancer les commerces de proximité, les agriculteurs locaux suggèrent de développer des circuits courts, les associations locales imaginent des événements attractifs (marchés artisanaux, fêtes de village).

Atelier “Mobilité et services” : les habitants demandent la création de liaisons en bus ou covoiturage, les jeunes souhaitent un espace de coworking et un centre culturel pour rester localement

Atelier “Environnement et tourisme” : valorisation de la zone naturelle pour des sentiers de randonnée et des activités éco-responsables, aménagements pour des hébergements touristiques légers (gîtes, camping écologique).)

✅ Co-construire un projet auquel tout le monde peut contribuer

(par exemple : synthèse des idées retenues :

Création d’un espace de marché hebdomadaire pour promouvoir les produits locaux, développement d’un circuit touristique (randonnées, patrimoine, gastronomie), mise en place d’un service de transport local pour désenclaver les zones rurales,

Répartition des responsabilités : la mairie assure la gestion des subventions et coordonne les infrastructures, les associations organisent les événements et sensibilisent les habitants, les commerçants s’engagent à dynamiser le marché local.)

🎯 Définir une stratégie claire

La planification repose sur les enjeux identifiés pour proposer des actions :

📌 Adaptées aux besoins du territoire

(par exemple : si le diagnostic révèle un manque d’accès à l’emploi, une stratégie peut consister à développer un espace de coworking ou des formations locales. Autre exemple : Si les jeunes quittent le territoire, des projets culturels ou sportifs peuvent être proposés pour les retenir.)

📌 Réalisables avec les moyens disponibles

(par exemple : si le budget est limité, privilégier des actions simples et rapides comme l’aménagement de petits espaces publics (parcs, marchés). Autre exemple : Mobiliser les subventions locales ou nationales pour des projets plus ambitieux (rénovation de logements sociaux, infrastructures).

📌 Portées par une dynamique collective

(par exemple : créer des comités de suivi impliquant élus, associations et habitants pour co-piloter les projets. Autre exemple : Mettre en place des ateliers participatifs où les citoyens peuvent suivre l’avancement des projets et proposer des ajustements.)

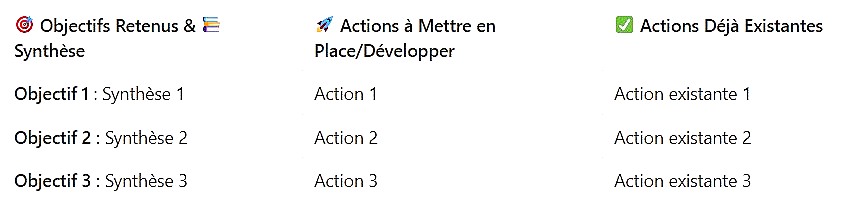

📊 Plan d'Action et Suivi des Objectifs

Explication des colonnes :

- Objectifs Retenus & 📚 Synthèse : Les objectifs définis et la synthèse des éléments clés pour guider le projet.

- Actions à Mettre en Place/Développer : Les actions nouvelles ou à développer pour atteindre les objectifs fixés.

- Actions Déjà Existantes : Les actions déjà mises en place qui contribuent aux objectifs.

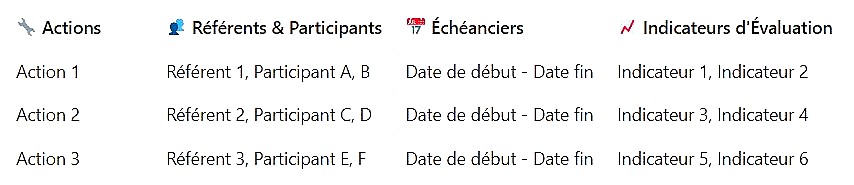

🗂️ Tableau de Bord des Actions

Explication des colonnes :

- Actions : Les tâches à accomplir dans le projet, clairement définies pour assurer leur réalisation.

- Référents & Participants : Les responsables et les personnes impliquées dans chaque action.

- Échéanciers : Les dates de début et de fin pour chaque action, permettant de suivre les délais.

- Indicateurs d'Évaluation : Les critères pour mesurer l'efficacité et le succès de chaque action.

📢 Etape 5 : Communiquer les Résultats : Une Éthique de Partage 🤝

Pourquoi communiquer ?

Partager les résultats avec les personnes impliquées n’est pas simplement une étape finale, c’est un acte de transparence et de respect. Chaque personne qui a contribué mérite de savoir ce qui a été fait de sa parole, et comment ses idées ont enrichi le processus. C’est avant tout une question d'éthique 🤔.

Comment communiquer ?

Les options de restitution sont multiples et doivent correspondre aux attentes et à la nature de votre public 🎯. Pourquoi se limiter à un rapport écrit traditionnel ? 📄 Il existe bien d'autres moyens créatifs et engageants pour faire passer le message.

Par exemple :

- Panneaux d’affichage 🖼️ pour des visuels clairs et impactants.

- Vidéos 🎥 pour captiver l’attention et illustrer les points clés.

- Présentations interactives 🖥️ qui permettent d’impliquer activement ton audience.

- Livres ou brochures 📚 pour un format accessible et pratique.

- Cartes et infographies 🗺️ pour visualiser les résultats de manière ludique.

L’objectif est d’adapter le format de restitution pour qu’il soit accessible, compréhensible et surtout pertinent pour le public.

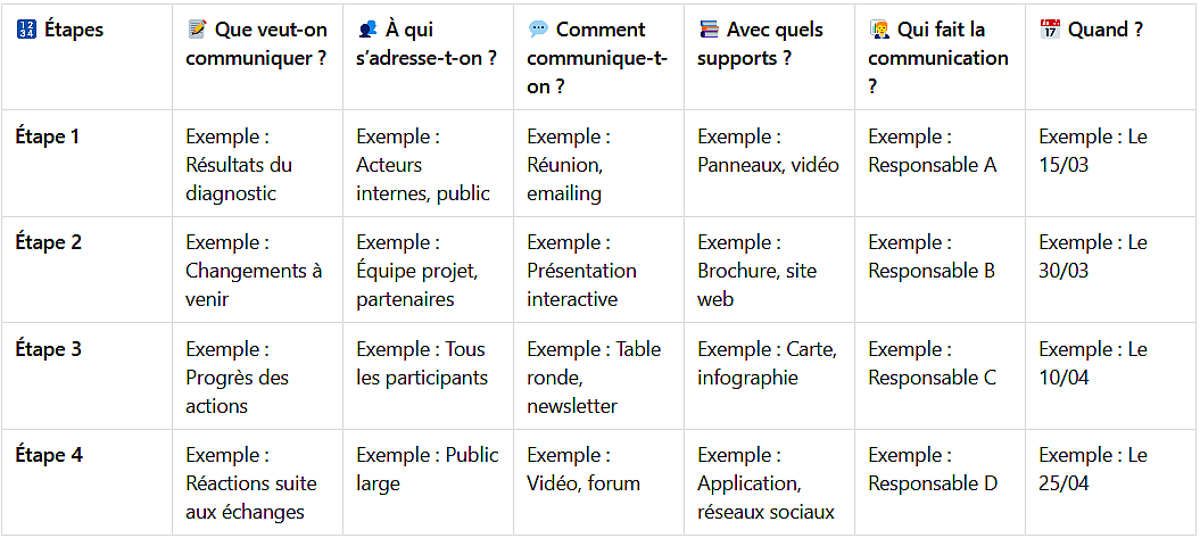

📣 Communiquer

Explication des colonnes :

- Étapes : Les différentes phases du processus de communication.

- Que veut-on communiquer ? : L’objet principal de la communication.

- À qui s’adresse-t-on ? : Les personnes ou groupes ciblés par la communication.

- Comment communique-t-on ? : Les méthodes ou canaux utilisés pour transmettre l’information.

- Avec quels supports ? : Les outils ou supports spécifiques pour la communication (ex. vidéo, brochures, etc.).

- Qui fait la communication ? : La personne ou l'équipe responsable de la communication.

- Quand ? : Les dates ou délais pour chaque étape de la communication.

💡 Parce qu'on a à 💚 de vous offrir les meilleurs outils...

...Vous pourrez retrouver ICI la fiche du Pilotage de l'Inclusion sur la thématique Développer mes connaissances de l’IAE et enrichir mon diagnostic de territoire grâce aux données en accès libre sur le site du Pilotage